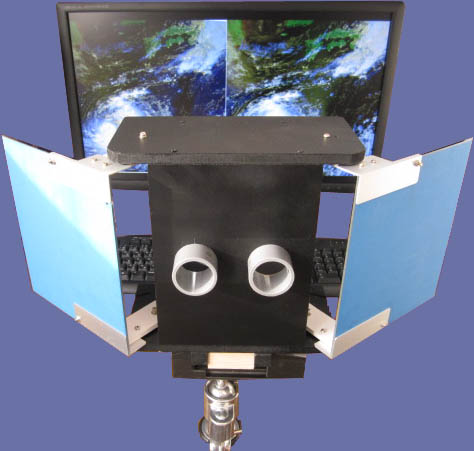

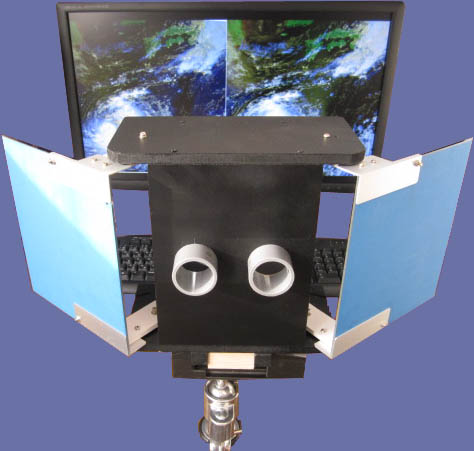

ステレオビュワー

2つの衛星から同じ地域を撮った画像を左右に並べ、これを左右別々の眼で見ると立体的に見えます。

この2つの絵を左右別々の眼で見るのは簡単ではありません。人間の眼は左右別々の方向には向かないからです。

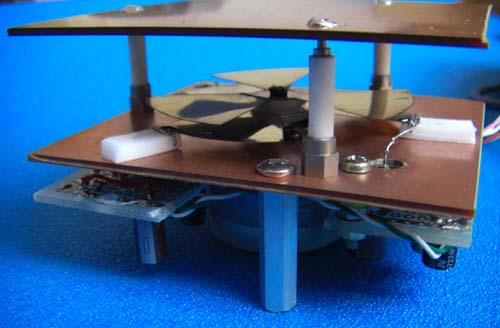

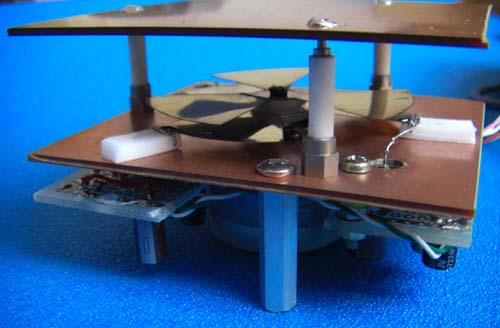

そのために、ビュワーを作りました。アクリル鏡を使って加工を簡単にしています。

24インチディスプレイから立体視

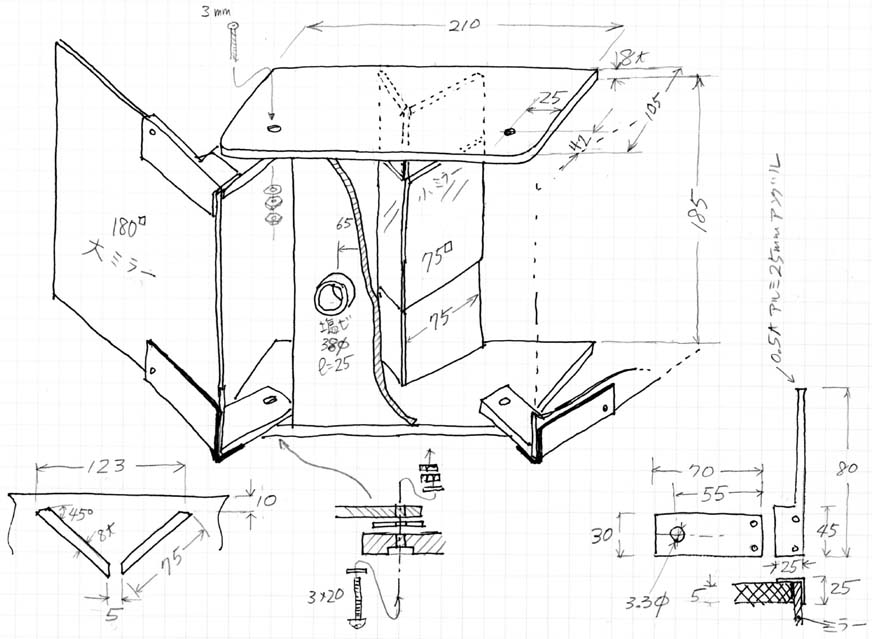

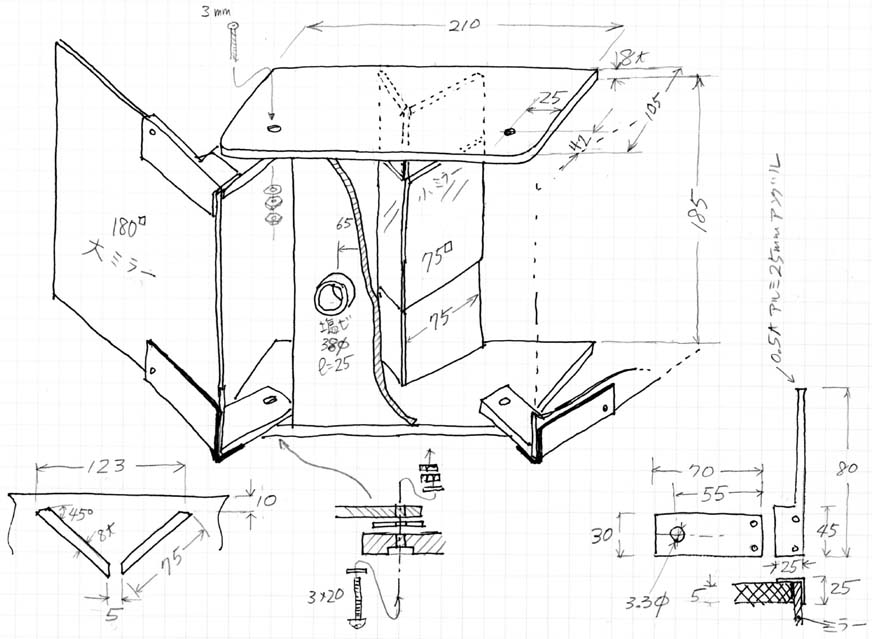

組み立て図

雷センサーの実験

雷の稲妻を見ると自然の驚異を感じますが、この発生源は電気であるということは誰でも知っていることです。

電気に興味がある人なら、実際にどのくらいの電圧がかかっているのだろう?という疑問を持ったのではないでしょうか?

一般的に、空気中で放電をおこすには1Cmで3万ボルト必要だといわれています。

これから行くと、積乱雲の中、仮に500mの高さから地上にめがけて放電するには雷雲は15億ボルトが必要ということになります。

実際には電位勾配は直線ではないでしょうし、放電開始電圧も気圧の低い上空ではもっと低い電圧になると思いますし、

放電もいろんな過程をたどって落雷に至るので一発で放電するのではないようですから

いろいろな条件が重なって単純ではないでしょうが、それでも実際に、雷が落ちる前、髪の毛が逆立ったとか、

金属から尖端放電があったとか聞きますと、かなりの電位がかかっていたと思われます。

それでは、空間にどれだけの電位があるのか見てやろうということで、この装置を作りました。

強い電荷を持った雷雲が上空に来ますと、地上から立ち上がったところには誘導電位が発生します。

文献によりますと、1mあたり数百ボルトの電位勾配があるようです。

絶縁した電極にはこの誘導電位が発生しますが、

この電圧を測るのはできるだけ溜まった電荷を逃がさないように高い入力抵抗の測定系が必要です

最近はFET入力のオペアンプができたので、これを使って測定しますが、

単純にこの電圧を計っても測定系のドリフトと区別がつかなくなります

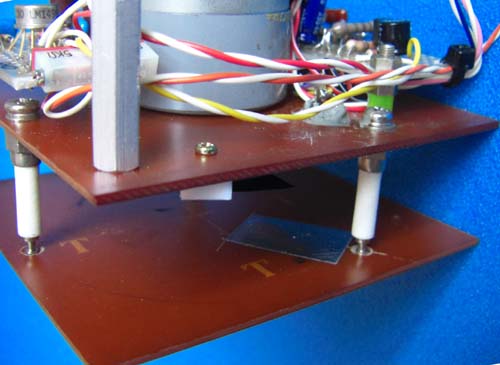

そのために、誘導電荷を受け取る電極を、グランド電位の電極で周期的に覆って、

電位勾配をなくしたときとの比較を取り出すという方法をとりました。

一種のチョッパーアンプです。

実際に雷雲が接近するとゆっくりと電位が変わり、落雷があると急激な電位の変動が見えます。

普通の雨も、雨粒が電位を持っているようで、電極の上に落ちる雨粒でわずかな変化が生じます。

回路図

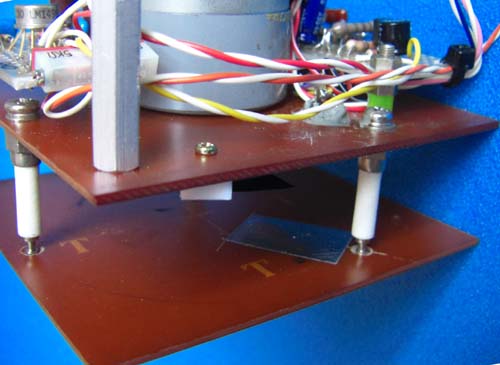

電極 集電板は外してある

固定電極からの信号引き出し

基板

光センサの反射板 集電板の裏にアルミテープが貼ってある

アンテナ部品

JA6XKQ OMのジオデシックアンテナの美しさに惹かれてその寸法を比例拡大し、

1.2m径を目標に定尺のアルミ材を有効に使うサイズにしました。

簡単で構造がしっかりしていて面制度もよいので気にっています

ジオデシックの骨組み

電波を受け取るヘリカルアンテナの組み立て前の写真です

螺旋を切りっぱなしでなく、尖端をすぼめることで円偏波面の均一性を高めるそうです??

ヘリカルは先がすぼまっている

フィルター改造

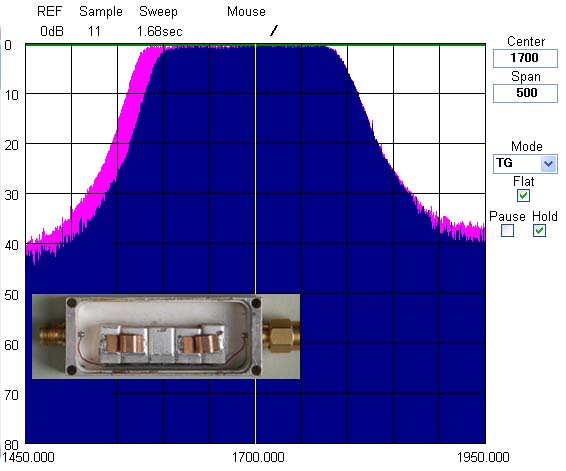

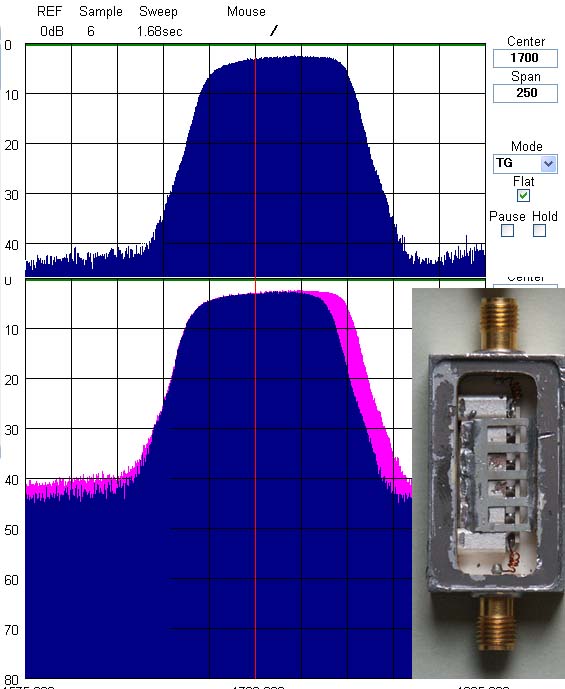

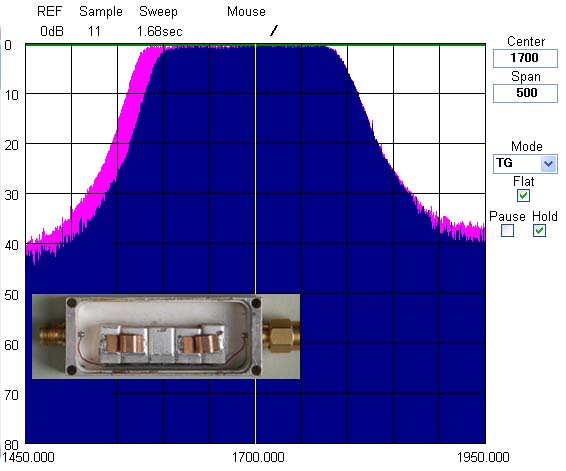

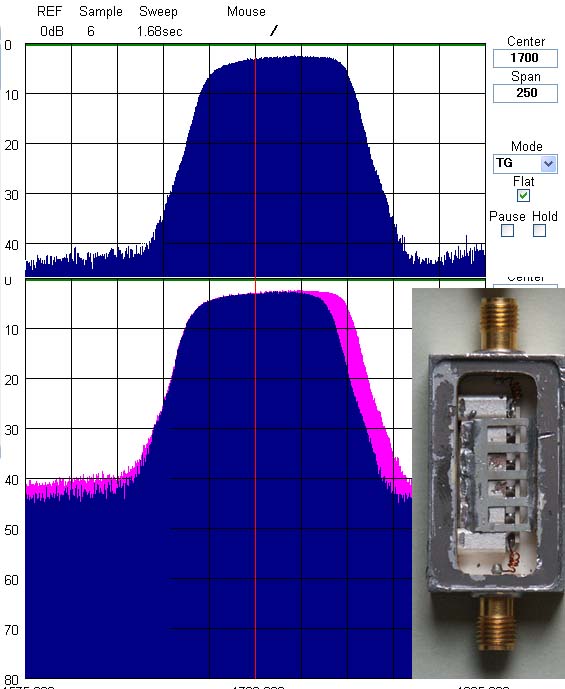

GigaStの青山さんが実験されたバンドパスフィルターの中心周波数をシフトする実験をしました

誘電体のキャビティーの開放端側の銀メッキを削ると周波数が上がり、短絡端側を削ると周波数は下がります

1675MHzのものはちょっと上げ 1715MHzのものをちょっと下げてみました

やはり青山さんのスペアナがこういう場合必須で、大変役に立ちました!感謝

1675MHzを上げる

1675MHzを上げる

Lorh社のフィルターは帯域が広い代わりに損失が少ない

スケールは一目盛り50MHz/div、ピンク色は加工前

削った部分は下の部分

1675MHzを上げる

1675MHzを上げる

K&L社の6セクションの誘電体BPF 帯域は狭くシャープだが通過損失は3dBくらいある

スケールは上のグラフとは異なり25MHz/div ピンク色と上のグラフは加工前

削った部分は誘電体の右側

1715MHzを下げる

1715MHzを下げる

誘電体を削って周波数を下げる そのためにはキャビティーの開放端でなく逆のショート端側を削る

削った部分は左側

Homepage

1675MHzを上げる

1675MHzを上げる 1675MHzを上げる

1675MHzを上げる 1715MHzを下げる

1715MHzを下げる